Philosophische Gedanken

So full of shapes is fancy,

that it alone is high fantastical

William Shakespeare

Muster, Materie und Selbstorganisation

Man nehme etwa 60 Liter Wasser, acht bis neun Kilogramm Eiweißpulver,

gut zwei Kilogramm Kalzium, ein Kilogramm Phosphor, 90g Schwefel, 20g Magnesium,

je eine Prise Kupfer, Chrom, Selen, Zink, Mangan, Jod, Molybdän und

Fluor, werfe alles in einen großen Topf, erhitze das Gemisch bis

etwa 38°C, rühre gut um, und heraus kommt ein fixfertiger Durchschnittsmensch.

Dass dieses Kochrezept nicht funktioniert, ist offensichtlich. Interessant

ist allerdings die Frage, warum es nicht funktioniert: Was fehlt diesem

Topf voller Chemikalien denn noch, um einen lebendigen Menschen à

la Frankenstein zu ergeben?

Unserer Suppe fehlt die Struktur. Sie ist formlos und ohne erkennbares Muster.

>>... Aus systemischer Sicht beginnt das Verstehen des Lebens mit dem Verstehen von Mustern. [...] In der Geschichte der westlichen Wissenschaft und Philosophie wirkte sich stets eine Spannung aus zwischen dem Studium der Substanz und dem Studium der Form. Das Studium der Substanz beginnt mit der Frage "Woraus besteht es?", das Studium der Form mit der Frage "Was für ein Muster hat es?" << 1

1Fritjof Capra; Lebensnetz, S. 98

Der dualistische Gedanke, die Natur bestehe aus Materie und aus Muster

ist eine uralte Vorstellung, die sich von der Antike bis in die Gegenwart

gehalten hat. Die Platonsche Ideenlehre entspricht ihr in unserem Sinne

wohl am genauesten.

Platon stellte sich folgende Frage: Drei Pferde, eines schwarz, eines

weiß und das dritte gefleckt, dem ersten fehlt der Schweif, dem zweiten

die Mähne und dem dritten ein Ohr, sind trotz all dem drei Pferde.

Man kann auch weiter gehen: sogar in Kinderzeichnungen kann man Formen

finden, die eindeutig Pferde darstellen, aber mit einem rechten Pferd praktisch

nichts gemeinsam haben. Obwohl alle drei Geschöpfe völlig unterschiedlich

sind, werden sie von uns als Pferde erkannt. Was also macht aus einem Pferd

ein Pferd? Was ist allen Pferden gemeinsam? Weder die Farbe, noch der Schweif

noch sonst irgend ein Teil des Pferdes ist ausschlaggebend für sein

Pferd-sein.

Die Lösung seines Problems fand Platon angeblich in einer Bäckerei,

wo Lebkuchenmännchen lagen. Wie auch bei den Pferden war keines der

Lebkuchenmännchen dem anderen gleich; dem einen fehlte ein Arm, dem

anderen ein Bein, einem die Rosinenaugen und eines war überhaupt zerbrochen.

Trotztdem, so behauptet Platon, sind alles dieselben Lebkuchenmännchen

und zwar darum, weil alle mit der gleichen Backform hergestellt worden

waren.

Also, so folgert Platon weiter, muss für die Pferde auch so eine

Art Backform existieren, ebenso für die Fische, die Katzen, und so

weiter. Diese imaginären Formen nannte Platon Ideen (daher Ideenlehre).

Jedes Objekt in unserer Welt, das wir beobachten können,ist nichts als der teils fehlerhafte

Abdruck einer Idee.

Platons Ideenlehre hilft uns bei der Definition von Mustern insofern

weiter, als dass wir behaupten können, dass jedem Muster mindestens

eine Idee innewohnen muss. Abdrücke dieser Idee sind (und das ist

die zweite wesentliche Komponente eines Musters) an mehreren Stellen des

Musters zu finden.

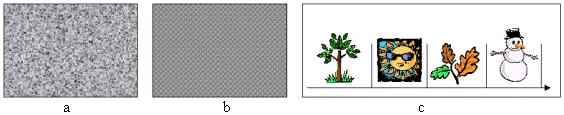

Wir definieren also Muster als ein Gebilde, in dem räumlich und

/ oder zeitlich mehrmals der Abdruck einer und derselben Idee vorkommt.

Können diese Abdrücke nicht klar voneinander getrennt werden,

so ist von einer Struktur zu sprechen. Die folgenden Beispiele (Bild N°

1) zeigen diese Unterschiede:

Bild N° 1: a) Struktur, b) Muster und c) Verhaltensmuster

Daraus ergibt sich automatisch der Effekt der Erweiterbarkeit, die wir

bereits einmal angesprochen haben. Einem Muster können weitere Abdrücke

der ihm zugrundeliegenden Idee am Rande nach Belieben hinzugefügt

werden.

Ausgehend von dieser Definition können wir in der Natur in verschiedenen

Situationen Vorgänge beobachten, bei denen sich aus regellos aussehenden

Strukturen wohlgeordnete Muster bilden. Solche Vorgänge bezeichnen

wir als Selbstorganisation.

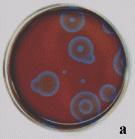

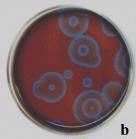

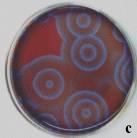

Ein beeindruckendes Beispiel für Selbstorganisation auf molekularer

Ebene ist die bekannte Belousov-Zhabotinsky Reaktion.

Exkurs N° 4: Belousov-Zhabotinsky-Reaktion

Das Ergebnis präsentiert sich in folgenden Fotos:

Bild N° 2 a) - c) Belousov-Zhabotinsky-Reaktion im zeitlichen Ablauf

Und hier stellt sich nun die Frage, durch welches übergeordnete

Prinzip denn diese Spiralen und Ringe entstehen. In der Petrischale befindet

sich nichts, als ein zunächst regelloser, gleichförmiger Haufen

von Molekülen, der sich dann auf mysteriöse Art und Weise zu

geordneten Mustern formiert. Und obwohl das Verhalten jedes Moleküls

nur von seiner engsten Umgebung beeinflusst wird, erreichen diese Figuren

Durchmesser von Millionen von Molekülen.

Wir belassen es an diesem Punkt mit der Fragestellung. Um eine Erklärung

darauf zu bekommen, müsste man theoretisch das Verhalten jedes einzelnen

Atoms beobachten. Eine Computersimulation ist also gefragt, da ein Mensch

sehr, sehr lange damit beschäftigt wäre, auch nur einige Atome

zu analysieren. Und das ist Gegenstand eines anderen Kapitels.

Ein weiteres einfaches Beispiel für Selbstorganisation sind die sogenannten Runge-Bilder, die dadurch entstehen, dass man ein Filterpapier mit einer Lösung A imprägniert und anschließend eine Lösung B darauftropfen lässt. Das Ergebnis sind oftmals erstaunlich symmetrische, vielfarbige Muster.

Exkurs N° 5: Runge-Bilder